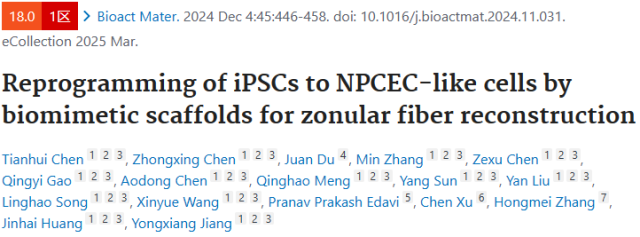

晶状体异位(EL)是一种眼部疾病,由于非色素上皮细胞(NPCEC)产生的悬韧带纤维受损,导致晶状体位置异常,可能需要手术治疗,但手术风险高且可能导致视力损害。2024 年 12 月,复旦大学附属眼耳鼻喉科医院蒋永祥教授在《Bioactive Materials》(中科院一区,影响因子 18.0)发表了题为「Reprogramming of iPSCs to NPCEC-like cells by biomimetic scaffolds for zonular fiber reconstruction」的文章,提出了一种基于 iPSC 的再生技术,可能成为治疗 EL 患者的创新性疗法,减少白内障手术率,并保留晶状体的调节能力。

摘要

研究人员利用患者眼组织和房水样本进行 RNA 测序和 Olink 高通量蛋白质组分析,发现与 EL 相关的致病基因表达下调,分泌蛋白表达上调。开发了一种生物模拟支架,模仿天然悬韧带纤维的微观结构,用于诱导 iPSCs 分化成 NPCEC 样细胞。在兔子 EL 模型中,通过单次注射诱导的 NPCEC 样细胞,显著恢复和增强了悬韧带纤维结构的机械性能。

iPSC 相关结果

通过患者眼组织和房水样本的 RNA-Seq 和蛋白质组学分析,揭示了 EL 患者中 ECM 的变化和炎症途径的激活。随后,研究团队制备了与晶状体悬韧带结构相似的仿生电纺支架。

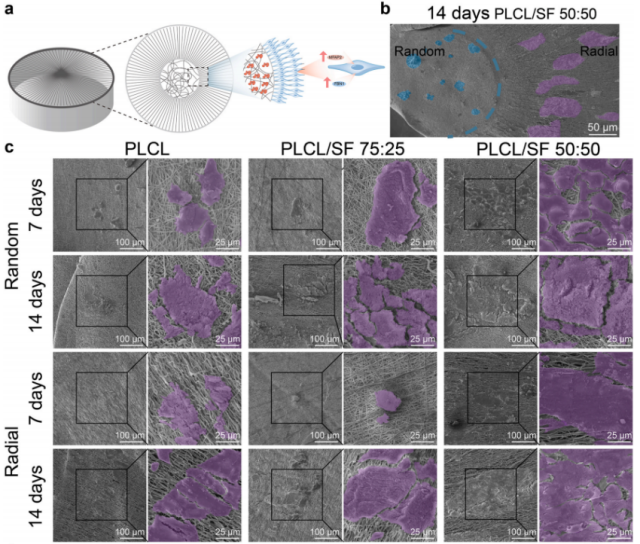

接着,评估制备的仿生支架在支持 iPSC 分化为 NPCEC 样细胞的能力方面的性能(点击了解详情)。SEM 分析显示,三种类型的中央径向支架的外边缘细胞成团生长,纤维排列不规则(图 a-c)。经过 14 天的培养期后,与在随机层中生长的细胞相比,来自径向层的 iPSC 表现出增强的 NPCEC 特异性基因和蛋白质的表达,包括 MFAP2 和 FBN1(图 d-h)。支架的特性分析显示,这些支架能够支持 iPSCs 分化成 NPCEC 样细胞,该细胞能够分泌支持带状纤维完整性所需的关键 ECM 成分。

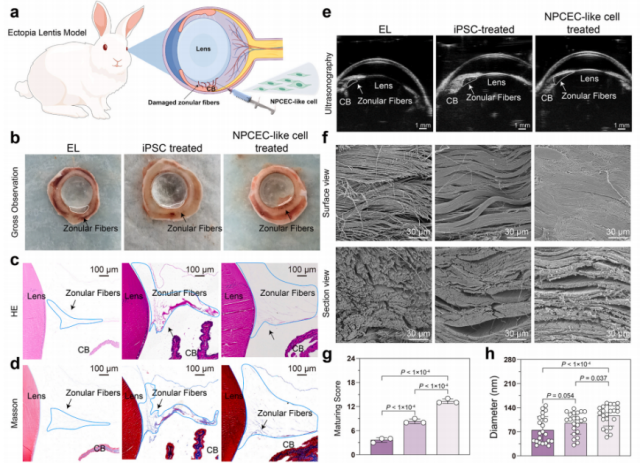

为了验证治疗效果,研究团队构建了 EL 动物模型,通过将 iPSC 和 iPSC 衍生的 NPCEC 样细胞注射到 EL 模型兔的眼睛中,评估这些细胞促进组织再生的能力(图 a)。治疗 1 个月后,H&E 染色和 Masson 三色染色表明, NPCEC 样细胞治疗组兔子的眼睛中组织有序的再生带状纤维很明显(图 c 和 d)。超声检查证实,用这些 NPCEC 样细胞治疗的兔子的眼睛中已经形成了新的带状纤维(图 e)。在 SEM 上看到的组织良好、方向适当的结构中很明显(图 f)。NPCEC 样细胞处理组带状纤维的成熟分数明显高于其他两组(图 g)。与其他两组相比,NPCEC 样细胞处理组的带状纤维直径最大(图 h)。RT-qPCR 分析支持这些组织学结果,在 NPCEC 样细胞组中,带状纤维特异性基因 FBN1 和 MFAP2 的明显上调很明显(图 j 和 k)。在 NPCEC 样细胞处理组中,房水中 IL-12 和 MMP-1 水平最低(图 l 和 m)。机械测试进一步显示,该组的带状纤维比其他组的带状纤维更强(图 n)。证实了 NPCEC 样细胞有助于受损组织的结构和功能恢复。

研究结论

该研究提出了一种基于 iPSC 的再生技术,不仅解决了 NPCEC 供体来源有限的问题,还为眼部细胞的定向分化提供了一种新方法。这项研究为 EL 的治疗提供了一种新的策略,可能对其他眼科疾病的治疗也有启发。

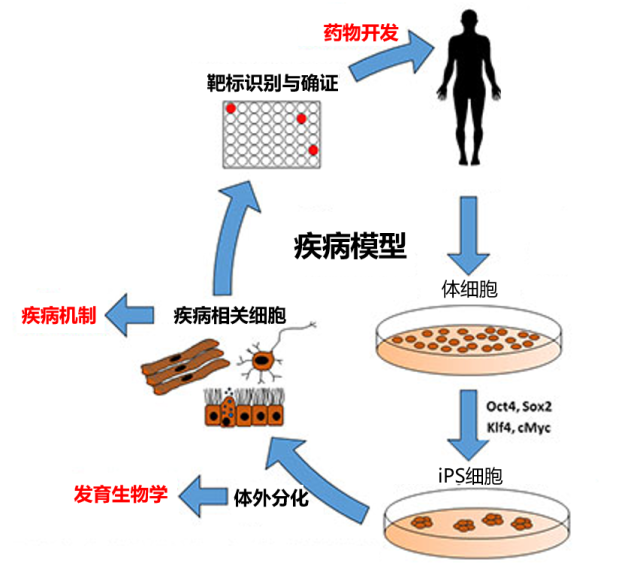

本研究成果表明,iPSCs 与仿生材料相结合的策略为 EL 的治疗带来了新希望。iPSC 技术无论在发病机制研究还是新的治疗策略探索方面都有巨大的潜力。将合适患者的体细胞及时留存并制备为 iPSC 将能够大大加快发病机制的研究和开发新疗法的速度。

昂朴生物提供 iPSC 制备、分化、细胞体外实验等系列服务(点击了解详情)

本研究中,昂朴生物提供了基于患者来源的 iPSC 制备服务,助力研究开展和文章发表。作为业内优秀的 iPSC 制备和分化技术服务商,昂朴生物实验室通过了 CAP、CNAS、CMA 等体系认证,建立了国内规范可转化应用的 iPSC 生物样本库,可提供 iPSC 制备、iPSC 分化、细胞和分子实验等技术服务,为科研工作者解决研究样本和模型不易获取等实验难题。

参考文献:

Chen T, Chen Z, Du J, Zhang M, Chen Z, Gao Q, Chen A, Meng Q, Sun Y, Liu Y, Song L, Wang X, Edavi PP, Xu C, Zhang H, Huang J, Jiang Y. Reprogramming of iPSCs to NPCEC-like cells by biomimetic scaffolds for zonular fiber reconstruction. Bioact Mater. 2024 Dec 4;45:446-458. doi: 10.1016/j.bioactmat.2024.11.031. PMID: 39697240; PMCID: PMC11653162.