全球新冠疫情防控形势持续向好,但心血管代谢疾病的全球流行程度以及对人类健康的影响却愈演愈烈,不但达到了大流行的程度,而且看不到结束的尽头。如何应对这个难以消失的疫情?今天我们特邀北京大学人民医院的纪立农教授与大家谈谈心血管代谢疾病的管理。

纪立农 教授

北京大学人民医院内分泌科主任,北京大学糖尿病中心主任,博士生导师

➣ 中国老年保健研究会内分泌与代谢病主任委员

➣ 中国药促会糖尿病与代谢性疾病药物临床研究专业委员主任委员

➣ 中国卒中学会副会长

➣ 中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长

➣ 北京医学会内分泌专业委员会主任委员

➣ 世界卫生组织顾问

➣ 国际糖尿病联盟亚洲西太平洋地区糖尿病政策组成员

心血管代谢疾病

席卷全球的健康危机

与 30 年前相比,2019 年全球心血管疾病(CVD)的患病人数增加近 1 倍,高达 5.23 亿,死亡人数也达到 1,860 万,增加 50%[1]。这类疾病由一系列广泛的代谢性危险因素引起,又与代谢性疾病具有很多共同的病理生理基础,因此从防病、治病的角度,提出了心血管代谢疾病的概念,包括高血压、糖尿病、血脂异常、冠心病、脑卒中等[2]。其整体的全球负担更加严峻。

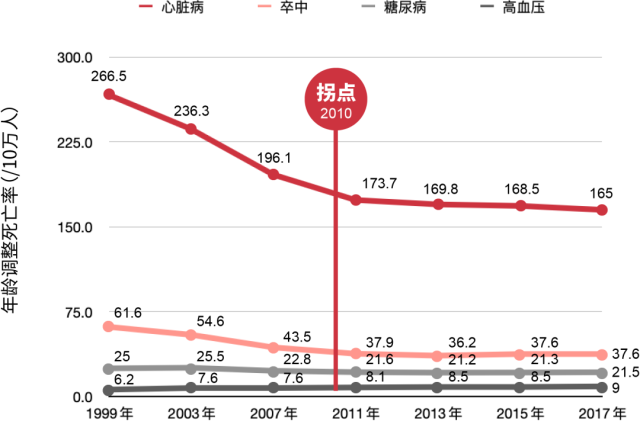

在美国等发达国家,从 2010 年起,心血管代谢疾病死亡率的下降趋势放缓,有些甚至开始回升[3](图 1)。而我国仍处于心血管代谢疾病死亡率上升阶段,2019 年主要疾病死因顺序分析,卒中和缺血性心脏病已上升至前两位[4]。北京大学公卫学院开展的 50 万人「中国慢性病前瞻性研究」(China Kadoorie Biobank,CKB)分析显示:与非糖尿病人群相比糖尿病患者因缺血性心脏病、卒中的死亡率均显著增加。因为肾脏疾病导致的死亡风险在城市增加了 6 倍(RR 6.83 [95% CI,4.73~9.88]) ,在农村增加了 18 倍(RR 18.69 [95% CI,14.22~24.57] )[5]。

图 1. 美国心血管代谢疾病的年龄调整死亡率[3]

当前,社会决定因素对慢性疾病的影响越来越受到关注。从我国过去 30 年疾病谱的变化也能看到,与能源、农业、工业、餐饮、交通、住房和城市建设等相关的社会发展改善了人们的生活环境和生活水平,也导致了很多人与糖尿病、高血压、CVD 相关的不健康的行为。精神和行为障碍、肥胖、热量过度摄入、吸烟、过量饮酒、久坐生活方式、空气污染等的增多,为心血管代谢疾病的发生提供了土壤[6]。所以我们说,心血管代谢疾病防控的把手握在政府手里。政府在推动社会发展的同时,也要积极维护和创造有利塑造健康行为模式形成的社会坏境,降低疾病的社会负担。

多维度解析心血管代谢疾病

危险因素

心血管代谢疾病负担持续上升,与代谢、行为、环境各方面诸多危险因素的不利趋势相关。

● 生活方式危险因素(吸烟、过量饮酒、缺乏运动、不健康饮食和体型),不仅是首次心血管代谢疾病的启动因素,更与心血管代谢多发疾病甚至死亡相关[7];

● 2019 年动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)疾病负担标化 DALY 率显示,高血压和高血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)是导致 ASCVD 疾病负担前两位的代谢方面原因。当前代谢异常相关因素的普遍流行和聚集已成为我国 ASCVD 防治工作的重要阻碍[8];

● 空气污染、抑郁、睡眠障碍等新兴危险因素也与 CVD 发生风险和死亡显著相关。

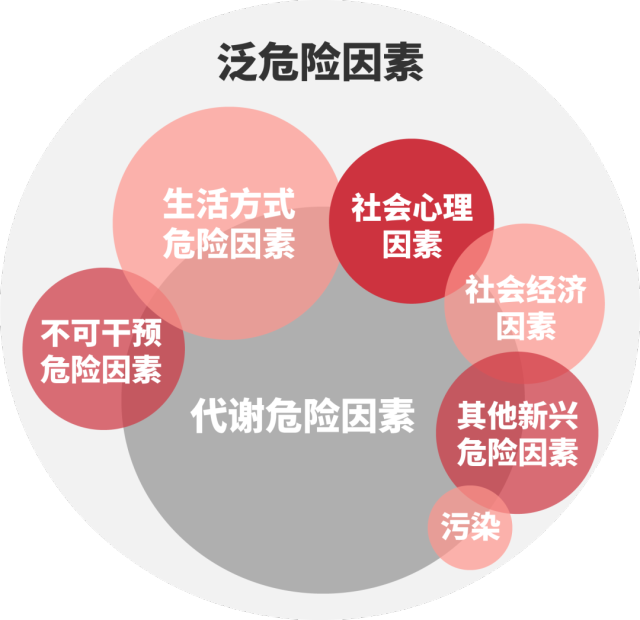

研究发现,这些危险因素不但有累积效应,也有协同叠加效应,危险因素数量越多、控制越差,CVD 发病和死亡风险越高[9,10]。有专家提出了「泛危险因素」(Pan-risk factor)的概念(图 2)[11],以期有助于改进 CVD 预测模型,从而不但从生物学角度,还可以从社会的角度,从全人群角度来考虑改善疾病结局和社会负担的措施。

图 2. CVD 的泛危险因素[11]

多层次全方位制定心血管代谢疾病的防控策略与措施

✔ 与联合国可持续发展目标(SDG)一致,我国「十四五」国民健康规划[12]也提出了 2025 年将重大慢性疾病过早死亡率降至 15% 以下的发展目标。并提出实施慢性病综合防控策略,推进「三高」(高血压、高血糖、高血脂)共管。我们要全力营造健康生活方式的社会文化环境,加快与深化医疗与公共卫生系统改革,密切监控疾病的流行情况,定期评估防控进展,进行持续的质量改进。

✔ 临床指南基于循证证据对危险因素及 CVD 管理做出了标准治疗推荐,指导广大医务工作者从公共卫生层面,从医学层面开展干预措施,并希望得到保险机构的支持,从而推进指南标准治疗全面落地。

✔ 健康宣教提高大众意识,促进健康的生活方式,改善影响生活方式的不良环境,提高高风险人群的机会性筛查和非创伤筛查比例,都是当前预防心血管代谢疾病的重要措施。

✔ 国内外均成立了心血管代谢联盟(CardioMetabolic Association),促进心内科、内分泌科以及其他相关科室的合作和融合,打破学科界限,共同研究、管理心血管代谢疾病及其危险因素,落实「三高共管」和「糖心共治」的理念。

✔ 国外已尝试开设心血管代谢医学亚专业,加强专业人才培养。打造可持续发展的心血管代谢门诊,目前还需要相关政策法规的完善与支持。

✔ 落实心血管代谢疾病的标准治疗,控制血脂、血压、血糖的治疗是基石。在血糖控制药物的选择上兼顾心血管和肾脏获益。

✩ 本文仅供医疗卫生等专业人士参考

参考文献:

[1]. Roth GA, et al. J Am Coll Cardiol. 2020 Dec 22;76(25):2982-3021.

[2]. 中华预防医学会,等.中国循环杂志,2020,35(3):209-230.

[3]. Shah NS, et al. JAMA. 2019 Aug 27;322(8):780-782.

[4]. 任汝静, 殷鹏, 王志会等.诊断学理论与实践,2021,20(4):317-337.

[5]. Fiona Bragg, et al. JAMA. 2017 Jan 17;317(3):280-289.

[6]. Ralston J, et al. Nat Med. 2019 Nov;25(11):1644-1646.

[7]. Han Y, et al. Eur Heart J. 2021 Sep 7;42(34):3374-3384.

[8]. 张梦妮, 等. 中华流行病学杂志,2021,42(10):1797-1803.

[9]. Wang Y, et al. Eur J Prev Cardiol. 2015 Mar;22(3):380-8.

[10]. Imai Y, et al. J Am Heart Assoc. 2021 Dec 7;10(23): e021753.

[11]. Zheng R, et al. J Diabetes. 2022 Mar;14(3):179-191.

[12]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/20/content_5691424.htm